人吉市 ポケコム導入

自治体紹介

人吉市は熊本県南部に位置し、鹿児島県や宮崎県と隣接しています。九州山地に囲まれた風光明媚な盆地が広がっており、この地を貫流する日本三急流の一つである球磨川は市を彩る自然の恵みとして知られています。

周辺の球磨地区とあわせた人吉・球磨地区は、鎌倉時代から明治維新まで約700年にわたり、相良氏の城下町として栄えました。その歴史の名残として、国宝である青井阿蘇神社をはじめ、国や県の重要文化財が数多く存在しています。人吉・球磨地区は貴重な文化遺産の集積地として、平成26年に文化庁から日本遺産として認定されています。人吉市は自然環境と生活環境が共に輝く、美しき千年都市です。

主要産業は農業、観光、酒造業です。盆地特有の寒暖差が生み出す気候と風土によって、全国でも有数の米どころとして知られています。特に、その米から造られる「球磨焼酎」はこの地域の誇るべき特産品として知られています。また、豊かな自然と貴重な文化遺産を生かし、近年では映画撮影のロケ地として使われたり、アニメの舞台として取り上げられたりしています。

人吉市は昭和17年に市制施行されました。「平成の大合併」の時期にも合併せず、今も独自の市として存在しています。市内には約3万人(1万5千世帯)の住民が暮らしています。

<国宝青井阿蘇神社>

<B級グルメも豊富>

避難所運営支援システム「ポケコム」の中心メンバーである、復興政策部情報政策課の上蔀課長補佐(元防災課)と防災課防災係の尾方係長からお話を伺いました。

ポケコム導入検討の背景

——ポケコムを導入された背景を教えてください。

令和2年7月、人吉市内全域に甚大な被害を

もたらした豪雨が発生しました。当時、私は

防災課に所属していました。

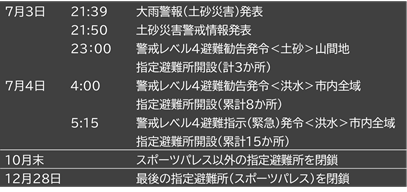

大雨警戒情報の発令後、警戒情報、避難勧告、避難指示と徐々に危険度が高まり、指定避難所も次々と開設していきましたが、その対応をする人手が足りず本当に大変でした。

通常8か所の避難所を開設するのですが、この時は最大で15か所の避難所を開設しました。コロナ禍で避難者数の制限もあったため、避難所運営はかなりの困難を伴いました。災害発生後から7月末までにスポーツパレス(複合施設)や小中学校の体育館へ避難者を段階的に集約していき、12月末のスポーツパレスを最後に、全避難所を閉鎖しました。避難所開所期間中は職員が対応にあたり、約1か月間、通常業務もままならない状況でした。そういった状況もあり、令和2年9月1日から避難所運営を委託することが決定しました。この一連の災害対応が、避難所運営における課題を浮き彫りにしました。

そんな中で、行政システム九州から避難所運営支援システムの実証実験についての紹介がありました。詳細を聞き、同じ課題感を持っているいくつかの他団体も参加するということだったので、このシステムで課題解決ができるかどうか検証したいと思い、実証実験に手を挙げることにしました。

<復興政策部情報政策課:上蔀課長補佐>

ポケコム導入の目的

——当初は実証実験からスタートしたとのことですが、導入に至った決め手は何だったのでしょうか。

(上蔀さん)

避難所運営の効率化が実現できるところが、導入を決定した理由です。紙を使わないスマート受付にも魅力を感じました。これまでは、避難者の名簿を出さずに紙やExcel管理で受付をして情報を集めていました。直接聞き取りで収集していたデータをシステムで管理・収集できるのが良いと思いました。

空いている避難所が見えることや在庫管理ができるのも良いですね。物資についてはこれまでExcelで管理していましたが、今は避難所ごと、備蓄倉庫ごとにポケコムで管理をしています。

——導入後、改めて避難所運営の課題と向き合うことになったということですね。

(上蔀さん)

そうですね。上手く運用に乗せるためにまず体制をすべて見直しました。災害が発生して対策本部が立ち上がると、通常、あらかじめ決めておいた体制で各自対応することになります。以前は人数の多い「救護班」が避難所運営も一緒に担当していました。しかし、災害時には保健センターなども担当していた救護班の職員が在宅避難者の対応をする必要があり、実際には8支部の職員で8か所の避難所を24時間対応してもらうことになりました。

(尾方さん)

この8支部は、管轄する地域の定期巡回や被害の調査・報告を行う業務、災害救援活動などが主な業務でした。しかし大規模災害時においては、本来の業務に加えて避難所運営という慣れていない業務が舞い込んでくることになりました。

通常の災害(台風や水害など)ですと2日程度で避難所を閉所していましたが、今回は数か月にわたる長期的な運営かつ24時間体制で対応する必要がありました。昼間は市役所の優先する通常業務に集中して、夜は避難所で避難者への対応を行うなど、対応した職員には本当に大変な苦労をかけたと思います。一部の職員は消防団にも所属しており、避難所と通常業務、消防団の活動など様々な役割を担っていて、休む時間がほとんどないという状況でした。現在はこれらの反省を生かし、通常勤務への支障を考慮して支部の体制を5班体制に変更しています。

——システム導入の前に、まずは体制を見直したということですね。

(尾方さん)

ポケコムを実際の運用に乗せるためには、住民への周知も課題の一つだと考えています。主に避難訓練で周知活動を行っています。

先日も市内全域で自主避難訓練を実施しました。これは令和2年の災害後から始めた訓練で、避難所までの通路や持ち物などを確認する「避難行動を確認する日」として、市民の皆様がそれぞれに行動するという意識を高めるためのものとして実施しています。指定避難所に来ていただいた住民へ実際に避難所受付を行い、システムを使う練習をしています。10月には総合防災訓練もあり、住民の方にポケコムを触っていただく機会を年に複数回設けています。

<防災課防災係:尾方係長>

事業において苦労した点

——体制も含めて避難所運営に多くの課題を抱えていたことをお聞きしました。ポケコムの導入事業で特に苦労した点があれば教えてください。

(上蔀さん)

防災業務全般に言えることですが、通常業務の傍ら職員に対応してもらうことが特に大変でした。ポケコムのレビュー会1回目は令和3年8月に始まりましたが、各避難所の支部長・副部長は自分たちの課や業務を持ちつつ復旧・復興作業に当たっているところでしたので、対応時間としては厳しいところもありました。2回目のレビュー会は班長まで広げました。3回目は班長以下の職員まで入ってくれましたが、3回とも来る人もいれば1回だけの人、途中参加の人もいて、システム全体像を把握している人がどのくらいいるのかということに少し不安を感じました。

通常であれば「これから導入します」と宣言して取り組みを進めていきますが、6月にいきなり実証をはじめ、夏には職員へ「すぐに実施してください」と言っていましたので、当時はかなり苦労をかけたように思います。システム操作に関しても、皆が理解した状態で始めるのは難しかったですね。

ポケコム導入の効果

——ポケコムを導入したことで解消できた課題などはありますか。

(上蔀さん)

スポーツパレスの避難所が一番大勢の人が避難した施設であり、出入りも多かったため、開設当初は正式な避難者数を把握できていませんでした。避難者の管理は最も大きな課題の一つだったと、現場からも声が挙がっています。

(尾方さん)

豪雨当時は、1,000人単位の規模の避難者を紙で受け付けていました。避難所にはさまざまな人が訪れますが、その中には取材陣や見舞いに来た親戚などもいて、誰が避難者なのか分からないこともありました。来た人をとりあえずチェックしていると膨大な数になりますし、開設当初は取材陣が許可を得ず施設の中に入り避難状況をカメラに映すことがありましたので、避難者とのトラブル防止のために規制をする必要がありました。避難者をきちんと把握するというのは運営している中でも重要な課題として感じていたので、ポケコムの活用によって解決できることを期待しています。

——ポケコムの効果を最大限に発揮するためには、どういった活動が必要だとお考えでしょうか。

(尾方さん)

前述したとおり、ポケコムを運用に乗せるためには住民への周知が必要であると考えています。スムーズな受付を住民に体験してもらったことは、年2回の避難訓練の成果であると思います。ただ、パスワード忘れや世帯の再登録など、スマホの扱いに慣れていない方への対応として、紙での受付も並行している状況です。その場でレクチャーするのは難しいので、スポーツパレスなどの避難所となる施設で、ポケコムの登録チラシを配布するなど、自宅で試していただく取り組みも行っています。スマホへの抵抗が薄れて登録者数が増え、QRコードの発行までの流れが浸透すれば、受付が早くなり職員の負担も少しずつ軽減されると思います。今はスムーズな受付ができる土台を整えているところです。

1年や2年では達成できないことなので、地道に取り組んでいく必要があります。

今後の展望

——今後も地道な活動を継続していく中で、ポケコムの活用や避難所運営に関してどのような展望を検討されていますか。

(尾方さん)

現在は、指定避難所に来られた方のみを受け付けますが、実際には親戚の家、ホテル、車中、公民館、自治会の集会所といった場所に避難しているというケースもあります。被災証明を持参してきた方への食事の提供や、支援物資、お風呂等の情報共有といった必要もあるので、そのような自主避難者の状況を捉えられるようにしていきたいと考えています。

要支援者名簿を活用し、支援が必要な方々を事前に把握しておくことも重要と考えています。また、「ぎっくり腰で動けないが、台風の時はどうすればいいのか」というような問い合わせもありました。職員が一軒一軒に訪問することはできませんので、そういった状況の把握については自治会の方々にも協力をお願いしながら対応しています。福祉避難所は主に高齢者や障害者向けですので、例えば40~50代の方で動けない場合はどこに行けばいいのかという、細かな対応をしなければならないという問題もあります。

自宅避難をしている方にポケコムで自己申告してもらうことで、自宅避難者を把握・管理できるかもしれません。各々の問題に対して、さまざまなアイデアを出し合って一つずつ解決していくことが重要かと思います。地域全体で連携して避難者の情報・状況を把握するという一連の取り組みによって、地域の防災力が向上すると考えています。被災した経験から得られる気づきや学びも重要です。訓練ではなかなか気づけないこともあったりします。

今後もいろいろと提案と意見交換をして、より良いシステムの利活用とその運用方法を確立できればと思います。

(注)記載している職名等の情報については、令和5年6月現在のものです。